„Oeuf en Gelée“ – Kalbszunge, Wurzelgemüse, Wachtelei, Trüffel, gelierte Entenessenz und Kaviarrahm

(Das Rezept findet sich im Buch „Jan“, S. 54/55)

Die assoziative Ladung ist das A und O der Wirkung von Gerichten. Alle Gerichte haben für alle Leute eine mehr oder weniger große assoziative Ladung. Ich vermeide mit diesem Begriff das Wort „Emotion“, weil es einfach nicht neutral genug gefüllt ist. Wenn man von einer „Küche der Emotionen“ redet, meint man heutzutage (also zum Beispiel in diversen Buchtiteln) nur Positives. Die „assoziative Ladung“ als Begriff geht aber weiter und umfasst alle möglichen Aspekte von Informationen und Erinnerungen, die sich mit einem Gericht verbinden können. Wenn zum Beispiel jemand sagt, er esse keinen Ziegenkäse, können wir fast immer davon ausgehen, dass er da negative Erfahrungen mit schwachen Produkten gemacht hat oder einfach nicht zwischen wie Quark schmeckenden, frischen Exemplaren und scharf schmecken älteren differenzieren kann. Die assoziative Ladung ist in diesem Fall also einseitig-individuell und eben negativ gefärbt. Mit so etwas hat man zu tun, wenn man – wie Jan Hartwig in einer ganzen Anzahl seiner Gerichte – mit voller Absicht das Spiel mit der assoziativen Ladung sucht.

Beim „Oeuf en Gelée“ ist das Objekt ein absoluter Klassiker der Küche, den es mindestens seit dem frühen 19. Jahrhundert in einer Vielzahl von Varianten gibt. In einfacheren französischen Restaurants ist er immer noch regelmäßig vertreten, findet sich aber vor allem in der Traiteur-Küche, also in jenen Läden, in denen in Frankreich fertige Zubereitungen der eher klassisch-traditionellen Art angeboten werden. Das Oeuf en Gelée wirkt dabei oft wie ein Teil von kalten Platten früherer Jahrzehnte und ist eher in einer Standardversion als in aufwändigeren Bearbeitungen zu bekommen. Das Prinzip ist sofort einleuchtend: ein hart gekochtes Ei kommt mit mehr oder weniger vielen Elementen in eine Geleehülle und es entsteht ein Mischakkord, dessen Qualität vor allem von der Finesse der Würzung des Gelees abhängig ist. Für viele Leute bleibt der assoziative Kontext aber wohl eher der eines nicht besonders hochwertigen Bestandteils einer kalten Platte – immer mit einem Hauch von 50er oder 60er Jahren, immer mit einem Hauch von kaltem Büfett, und insofern fest verankert in Bildern von Küche zwischen häuslicher Herstellung und Restaurant, funktional (weil eben gut haltbar) und gerne auch mit einem leichten Schmunzeln als Reminiszenz an entsprechende Ereignisse verbunden. Insofern gehört das Oeuf en Gelée auch ganz sicher zu den Klassikern dieser Assoziationswelten – wie der Krabbencocktail oder der Toast Hawaii.

In diesem Zusammenhang ist der Zugriff eines Drei Sterne-Kochs nicht nur ein seltener Akt, sondern auch ein sehr spezieller Akt. Natürlich kann man sich bei vielen traditionellen Gerichten den optimierenden Zugriff eines Spitzenkochs vorstellen. Das Oeuf en Gelée ist dabei aber auf keinen Fall erste Wahl. Hartwig also muss etwas in dieser Komposition sehen, und zwar auch rein kulinarisch und nicht nur, weil der assoziative Kontext mit dieser Wiederaufnahme so gut getriggert werden kann. Ein Blick auf die Liste der Elemente macht klar, wohin Hartwig gedacht hat. Da ist zum Beispiel die Verbindung des Ei-Aromas zu anderen Aromen. Geht man von dieser Stelle aus, wird sofort klar, dass etwa Trüffel nicht so weit entfernt sind, wie man das meinen könnte. Beim Kaviar ist der Weg ein wenig verschlungener, weil er über das Salz geht, dass im Zusammenhang mit Ei ja nun wirklich absolut klassisch ist. Und weil Salz und Ei einen guten Umami-Effekt abgeben und das klassische Gelee des Oeuf en Gelée ein Fleischaspic ist, wird auch klar, dass man die Qualität des Gelees nacharbeiten und mehr Finesse, mehr Komplexität (und mehr Umami) bei einem gleichzeitig leicht veränderten aromatischen Spektrum installieren kann. Hartwig nutzt hier sein Entenconsommé, das keineswegs nur plakativ „nach Ente“ schmeckt, sondern eine besonders gute geschmackliche Basis für ein tiefer schmeckendes Gelee bietet – vor allem durch die Anreicherung mit Trüffeljus und Gemüse.

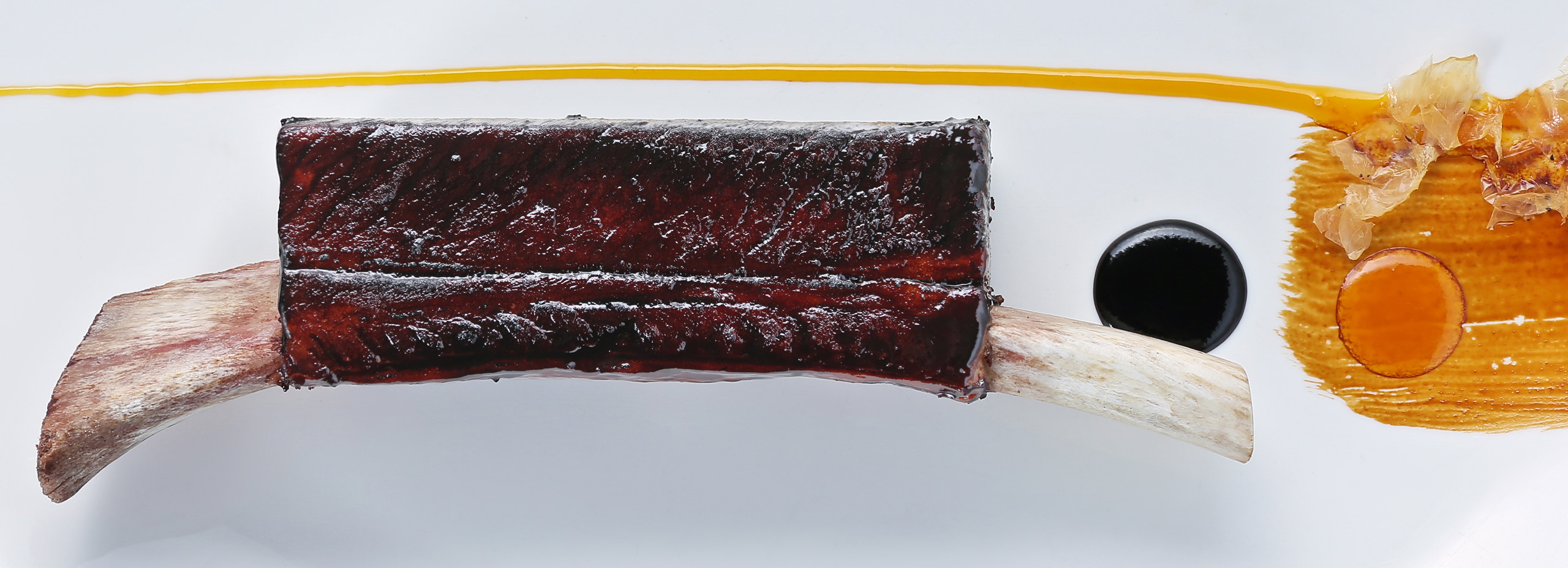

Die Optik eines Oeufs en Gelée ist in der Regel nicht so, dass sie irgendeine spezielle Information überträgt. Nach wie vor gibt es immer noch Leute, die gegenüber Gelees mißtrauisch sind, die mit „Glibber“ aller Art wenig anfangen können, obwohl es aromatisch dafür quasi nie Gründe gibt. Dass Hartwig hier eine geradezu luxuriös wirkende Optik geschaffen hat, liegt auch an der Halbkugelform, die – vor allem wenn sie etwas glänzt oder spiegelt – immer einen Hauch von Edelstein-Assoziation hat. Für mich spielt aber auch eine sozusagen übertragene Ei-Optik eine Rolle, etwa die Erinnerung an Rogen der Art, der im Innern Strukturen erkennen lässt. Das Ganze hat dann etwas von einem besonders großen Rogen aus dem maritimen Bereich, was durch den Kaviar auch aromatisch noch etwas verstärkt wird. Auf alle Fälle verstärkt die Optik den Eindruck einer kostbaren Kreation, ein edles Stück handwerklich makelloser Kochkunst.

Für die Bearbeitung solcher Klassiker der Küche, die ja keineswegs Klassiker der Gourmetküche sind, stellt sich die entscheidende Frage: Wie groß ist die Schnittmenge zwischen traditionell getriggerten Assoziationen und dem Erlebnis großer Verfeinerung im Stil der Spitzenküche? Gibt es vielleicht nur einen ganz schmalen Grat? Bei Jan Hartwig geht es nicht nur um das Spiel mit der assoziativen Ladung, um die durch diverse Assoziationen intensivierte Bindung des Essers an ein Produkt (oder: die Vorstellung von einem Produkt), sondern in der Regel auch ganz klar um die Optimierung einer Grundidee, die er – siehe oben – komplexer sieht, als das üblicherweise der Fall ist (wenn sich denn die Spitzenküche überhaupt mit solchen Zusammenstellungen wie dem Oeuf en Gelée befasst). Es geht darum, wie weit man das Oeuf en Gelée traditionell schmeckt und wie weit man es als getrüffeltes Luxusgericht ansieht, dass im Grunde wenig mit der Ausgangsidee zu tun hat. Jan Hartwig hat als Teil seines Programms immer, die traditionellen Grundideen auch als solche identifizierbar zu machen. Diese Identifizierung bei der Übernahme traditioneller Ideen kann natürlich über zwei Achsen gehen: einmal über das Geschmackliche, einmal über das Optische. Beides funktioniert, kann aber unterschiedlich bewertet werden. Die richtig gute Fassung ist für mich immer die „Schweinshaxe-im-Drei Sterne-Restaurant“ – Fassung, die nicht kulinarisch gentrifiziert, sondern eine Verbindung zwischen Tradition und optimierender und interpretierender Moderne schafft. Und das entscheidet sich in letzter Instanz immer am Gaumen, immer in einem aromatischen Bereich, der aber in allen sensorischen Details perfekt so strukturiert ist, dass das volle Potential der Grundidee wie das der Bearbeitung ausgeschöpft wird.

Bei weiteren Analysen wird man sehen, wie enorm vielfältig und komplex in dieser Küche gearbeitet wird, und dass hier eine Kochkunst realisiert wird, die gleichzeitig ganz bei sich und mitten in der Welt steht.

In der nächsten Folge und inhaltlich auf diesem ersten Text aufbauend: die Pâté en croûte.