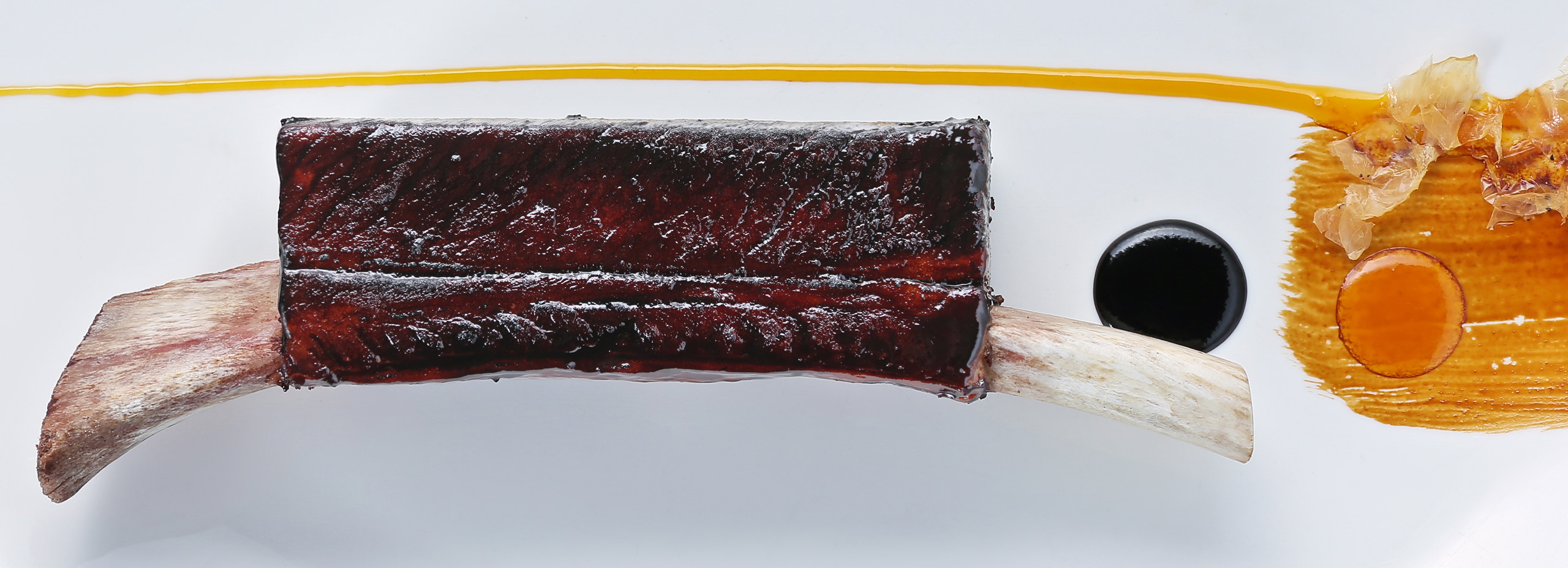

Pâté en croûte – Schwäbisch-Hällisches Landschwein, Foie Gras, Pistazien, Lardo di Colonnato und Perigord-Trüffel.

In der Begleitung: Schwarzer Rettich & Zupfsalat mit knuspriger Hühnerhaut

Die Pâté en croûte ist im Moment in Deutschland ein großes Thema, weil sich gleich eine ganze Reihe von bekannten Köchen nach Jahren wieder einmal mit diesem Klassiker der französischen Küche befassen, der den ganz großen Vorteil hat, dass man ihn „pimpen“ kann – um einmal einen zeitgenössischen Begriff für Optimierungen zu nutzen, die ein traditionelles Produkt zum Teil von Spitzenküche machen. Ich finde diese Tendenz aus vielen Gründen gut, finde es aber noch viel besser, wenn man sich Klassikern der deutschen Küche ebenso intensiv widmet – was Jan Hartwig ja tut.

Ducloux- Fassung

Ducloux- Fassung

Es ist aber nicht so, dass man sich diesem Thema nicht schon früher gewidmet hätte. Der vielleicht wichtigste Koch früherer Jahrzehnte war in dieser Richtung Alain Ducasse, der sich der Bewahrung des kulinarischen Erbes in Frankreich schon bald nach seinem Umzug nach Paris intensiv gewidmet hat. Ich habe eine Paté en croûte nicht nur im „Aux Lyonnais“ in Paris bekommen, das Ducasse im Jahre 2002 übernommen hat und wo er bis zum heutigen Tag Klassiker der Region kochen lässt. Ich habe auch eine Luxusversion im „Plaza Athénée“ gegessen und war gerade von dieser Version sehr angetan, weil sie – Luxusrestaurant hin, Luxusrestaurant her – in ihrer Nähe zum traditionellen Vorbild trotz Trüffel und Foie Gras doch überraschend bodenständig war. – Bei Ducasse hatte das Ganze schon früh System. Er schickte in den 90er und frühen 00er Jahren Mitarbeiter zu Studienzwecken nach Tournus ins Restaurant „Greuze“ von Jean Ducloux (1920 – 2011), der damals als eine Art Gewissen der klassisch-französischen Küche galt und irgendwo auf der Grenze zwischen Traditionsküche und Gourmet kochte. Bei dieser Aktion ging es für Ducasse darum, dass seine Leute, die er dann in bestimmte Positionen in seinen diversen Restaurants einsetzte, den traditionellen Geschmack in seiner bestmöglichen Form kennenlernten. Das Bild stammt aus dem Buch „Jean Ducloux: Les Grands Classiques de la Cuisine Francaise“ von 2002. Es ist „Le pâté en croûte ‚Alexandre Dumaine‘“, die er seinem Lehrer gewidmet hat (der der Vorgänger von Bernard Loiseau in Saulieu war). Ducloux selber berichtet in seinem Buch von amerikanischen Touristen, die eigens nach Tournus kommen, um diese Terrine zu essen. Sie ist sehr klassisch angelegt, hat Foie Gras und Trüffel und etwas Cognac oder Armagnac. Auf einer ähnlichen Linie findet sich auch die Pâté von Jean- Francoise Piège, der ja – wie nicht alle wissen – quasi die gesamten Ducasse-Lexika geschrieben hat. Er nennt das beigefügte Beispiel Pâté en croûte de volaille et Foie Gras“, ergänzt Schwein und Kalb durch Huhn und Ente und setzt statt Trüffel Totentrompeten ein. Ich habe in diese kleine Rückschau auch die Pâté en croûte aufgenommen, die Jan Hartwig in seinem Buch realisiert hat. Sie unterscheidet sich von der aktuellen Fassung (siehe unten) ganz erheblich, und zwar nicht nur – was unschwer zu erkennen ist – von Optik und Proportionen her, sondern auch in Details wie etwa dem verwendeten Teig oder der Verwendung einer eigens vorbereiteten Kalbszunge. Insgesamt ist die Fassung aus dem Buch aber den Klassikern noch eher nahe, sie wirkt – gerade auch im Vergleich zur aktuellen Fassung – ein wenig wie die Aufnahme der Idee, die dann zuerst einmal eher nahe an der Klassik optimiert und moderat variiert wird.

Piège – Fassung

Hartwig-Fassung aus dem Buch „JAN“

Wichtig ist, sich einmal vorab (also vor der Würdigung der hervorragenden Neufassung von Jan Hartwig) ein paar Gedanken über die Akkorde und die sensorische Struktur bei einer traditionellen Pâté en croûte zu machen. Die Buchfassung von Hartwig zeigt eine weitgehend von Fleisch in verschiedener Dichte bestimmtes Bild, in dem zusätzlich die Foie Gras-Stücke und ein wenig auch die Pistazien auffallen. Die Nusskruste wird – wenn man sie bei einem Bissen mitnimmt – eher dominant wirken. Der Teiganteil ist hier bereits zurückgenommen, was die Handhabung einer so dünnen Scheibe sicherlich etwas erschwert, aber schon eine deutlich Abweichung von klassischen Vorbildern bedeutet. Dort nämlich gibt es oft einen prominenten Anteil von Teig, unter dem sich häufig im oberen Teil eine Geleeschicht befindet. So etwas kann sehr gut sein, führt aber bei den Traiteur-Produkten (die heute immer noch eine große Rolle spielen) häufig zu sensorischen Problemen. Einmal trocknen die Pâtés gerne etwas aus, weil sich die Feuchtigkeit mehr oder weniger in die Kruste bewegt, die dann in ihrem inneren Teil angefeuchtet ist. Das Ganze hat zur Folge, dass man solche Scheiben gerne so isst, dass man immer etwas „saftigen“ Rand bzw. möglichst oft etwas vom Gelee mitnimmt. Das Gelee könnte eine große Rolle spielen, ist aber bei der Traiteur-Ware oft aromatisch blass. Da wird viel verschenkt. Wegen der mehr oder weniger homogenisierten Füllung bekommt man zudem oft eher ähnliche Akkorde. Wenn eine Füllung dagegen eher stückig ist, bzw. ein gutes Verhältnis zwischen aromatisch eher eindeutigen Elementen und einer gut aromatisierten Farce hat, ist das Essen einer solchen Scheibe eher variantenreich. – Mit solchen Überlegungen hat Jan Hartwig natürlich zu tun. Und – insofern wird auch verständlich, dass er aus seiner Buchfassung Konsequenzen gezogen hat. Es haben sich ihm offensichtlich weitere Türen geöffnet, die eine Fassung der Pâté en croûte möglich machen, die alle diese Erkenntnisse einbezieht und dann wirklich nicht nur eine Adaption und/oder Optimierung traditioneller Formen ist, sondern eine echte, auch optisch definierte Neufassung. Diese Fassung sieht sofort deutlich anders aus, was vor allem an zwei Maßnahmen liegt, einmal der stärker stückigen Anordnung und dann einer kompletten Neuorientierung beim Teig.

Die ausgeprägtere Stückigkeit hat natürlich klare Effekte beim Essen, weil man die einzelnen Elemente und/oder Zubereitungen deutlicher wahrnimmt. Das führt sofort zu der Farge, inwieweit bei einer solchen Pâté ein Mischgeschmack das Optimum ist oder nicht. Weil es sich nicht nur um aromatisch unterschiedlich Stücke handelt, sondern vor allem auch die Textur eine Rolle spielt, muss man zuerst darauf hinweisen, dass sich über unterschiedliche Texturen wegen der zeitlich unterschiedlich ablaufenden aromatischen Entwicklung im Mund ein stärker plastisch-räumliches Geschmacksbild ergibt als dies bei einer völlig homogenisierten Fassung der Fall ist. Zeitlich-räumliche Verläufe bringen darüber hinaus aber auch eine Art von dynamischen Akkorden, bei denen Aromen durchblenden und unterschiedliche Schwerpunkte haben. Da kann dann zum Beispiel die Foie Gras in einem Mischakkord mit Fleisch aufblenden, danach dominant zu schmecken sein und schließlich vom Kauen auf Pistazien wiederum überblendet zu werden.

Das ist aber nur der eine Aspekt. Der andere ist, dass zwischen Mischgeschmack und Mischgeschmack Unterschiede bestehen können. Bei einer homogenen Farce hat man einen Mischgeschmack „von vorne bis hinten“. Es ändert sich nichts (oder wenig), es gibt wegen der starken Texturähnlichkeiten kaum aromatische Entwicklungen. Es schmeckt also immer weitgehend gleich oder sehr ähnlich. Ein Mischgeschmack entsteht aber auch, wenn die Scheibe eher stückig aufgebaut wird, nur eben in einer deutlich dynamisierten und variablen Form. Im Grunde sind eine ganze Reihe von Mischungen möglich, die das Gehirn im Endeffekt aber durchaus wieder zu einem Gesamteindruck zusammenbaut: man behält und weiß dann z.B., dass so etwas sehr fein abgeschmeckt „nach Fleisch“ mit einem alkoholischen Hintergrund, nach Foie Gras und nach Trüffel schmeckt. Für meine Begriffe ist dieser Mischgeschmack vorzuziehen, er ist kulinarischer, vielfältiger und macht das Essen weniger redundant.

Die Neuorientierung beim Teig ist mir sofort als ein ganz großer Fortschritt aufgefallen. Während man ansonsten – siehe oben – viel mit dem typisch blättrigen Teig „zu kämpfen“ hat, geht es hier ganz anders zu. Der Teig in der Neufassung von Jan Hartwig hat einen wesentlich geringeren Platz und im übrigen auch gar nicht mehr die Funktion, das Ganze irgendwie zusammenzuhalten. Hartwig macht hier eigentlich einen Mix aus einer Terrine und einer Pâté, bei der er die geschmackliche Funktion des Teiges anders definiert. In dieser Form ist er zwar Boden (und unterstützt das Handling einer solchen Scheibe), aber auch geschmackliches Element, i.e. vor allem eine sehr schöne, ein wenig an einen Sandteig erinnernde Textur, die in diesem Zusammenhang ein echter, positiver Mitspieler wird und einen feinen – sagen wir: Robuchon-Effekt in die Akkorde bringen kann (ich nenne das Robuchon-Effekt, weil Robuchon in verschiedenen Zusammenhängen sehr fein mit Teigplättchen arbeitet und eine große Eleganz mit ihrer Wirkung erzielt). Jan Hartwig hat hier einen Teig entwickelt, den er auch in anderen Zusammenhängen (etwa beim Filet Wellington) benutzt.

Mit Genehmigung von Jan Hartwig hier das Rezept für diese „Pâte à pâté“:

180 gr. Wasser, 20 gr. Weinessig, 630 gr. Butter, 28 gr. Salz, 8 gr. Zucker, 100 gr. Ei, 700 gr. Bio-Mehl Typ 1050, 350 gr. Kartoffelstärke.

Die Flüssigkeiten werden mit der temperierten Butter emulgiert. Mehl und Stärke zugeben und zu einem glatten Teig verarbeiten. In Klarsichtfolie einschlagen und kaltstellen. Auf eine Stärke von 5 mm ausrollen und die Form damit auskleiden.

Das Endprodukt sieht also nicht nur anders als üblich aus, sondern hat auch einen erheblichen Zugewinn an Qualität, der aus einer besonders präzisen Analyse klassischer Formen herrührt. Insofern ist diese Bearbeitung auch so etwas wie ein Muster für Qualitäten, die man rund um Bearbeitungen klassischer/traditioneller Rezepte erwarten darf. Der Geschmack ist exzellent, sehr schön ausgewogen, edel, aber nicht gentrifiziert, ein großer Genuß vor allem auch für Gäste, die schon die ein oder andere Pâté en croûte gegessen haben. Die Portion ist sicherlich auf den ersten Blick groß. Auf den zweiten hat man während des Essens schon wegen der Qualität damit ganz sicher keine Probleme. – Nicht zu verachten sind übrigens die Beilagen, die den ja im Prinzip traditionellen aromatischen Zusammenhang ein wenig aufbrechen und kleine bis klare rustikale Spitzen bringen. Eine Zutat wie der schwarze Rettich wirkt dabei mehrfach: als frisches Element in einem Zusammenhang, den man nicht unbedingt zuerst mit „frisch“ assoziiert, als rohes Element im Zusammenhang mit sehr stark bearbeiteten Elementen und als bodenständiges Element mit einem kleinen, aber unübersehbaren bayerischen Trigger.

In der nächsten Folge geht es darum, wie weit Jan Hartwig bei diesem optimierenden Ansatz auch bei deutschen Traditionsgerichten kommt.