Eine fiktive Restaurantkritik zum 100. Geburtstag von Marcel Reich-Ranicki. Als Hommage geschrieben von Jürgen Dollase

![]() Am letzten Dienstag wäre der weit über den Kulturbetrieb hinaus berühmte Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki 100 Jahre alt geworden. Ich habe ihn – obwohl ich seit 1999 für die FAZ schreibe – nie getroffen. Das mag einerseits daran liegen, dass ich die Gebäude der FAZ in der ganzen Zeit ohnehin nur wenige Male betreten habe, andererseits wohl aber auch daran, dass Reich-Ranicki kein besonders spezielles Verhältnis zur Esskultur hatte. Den von ihm überlieferten Satz „Mit Rockmusik kann ich nichts anfangen“ darf man also getrost auch auf die feine Küche beziehen – zumindest hat man mir das so ähnlich dargestellt.

Am letzten Dienstag wäre der weit über den Kulturbetrieb hinaus berühmte Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki 100 Jahre alt geworden. Ich habe ihn – obwohl ich seit 1999 für die FAZ schreibe – nie getroffen. Das mag einerseits daran liegen, dass ich die Gebäude der FAZ in der ganzen Zeit ohnehin nur wenige Male betreten habe, andererseits wohl aber auch daran, dass Reich-Ranicki kein besonders spezielles Verhältnis zur Esskultur hatte. Den von ihm überlieferten Satz „Mit Rockmusik kann ich nichts anfangen“ darf man also getrost auch auf die feine Küche beziehen – zumindest hat man mir das so ähnlich dargestellt.

Natürlich hat sein Sprach- Diskutier- und Denkstil auch mich häufig unterhalten. Und da stellte sich die Frage, wie es denn eigentlich klingen könnte, wenn es so etwas wie eine Restaurantkritik aus der Feder von Reich-Ranicki gäbe. Und weil er sie nie geschrieben hat, schreibe ich sie nun. Als Würdigung – sozusagen. Hier kommt der Text:

Liebe Leser!

Es gibt Köche, die sich für gut halten, es gibt Köche, die für gut gehalten werden und ganz wenige, die wirklich gut sind. Folgen Sie mir heute an einen ästhetisch wahrlich deprimierenden Ort, an dem einer von ihnen kocht, und – Sie ahnen es – es ist keiner der raren Guten seines Fachs.

Es gibt Köche, die sich an Punkten und Sternen in Restaurantführern orientieren, auch wenn diese – ich bitte um Nachsicht für diese Anmerkung – bei weitem nicht zu dem in der Lage sind, was man unter Führen verstehen könnte – ich weiß schließlich, wovon ich rede. Mögen die Köche sich ihrer Pünktchen und Sternchen erfreuen, wenn es ihnen dann besser geht! Ich gönne es ihnen!

Und es gibt natürlich auch Köche, die sich im Windschatten von mir wegen ihres mangelnden Talents eher weniger geschätzten Kollegen bewegen und zu einer Art von Schattengewächsen werden, die glauben, was in den Gazetten über sie steht. Ich habe Viele von ihnen im Dunkel der Schatten verschwinden sehen, ohne Gesicht und Profil. Ist es das, was sie wollen? Ist es das, was wir wollen? Müssen wir die Besten von ihnen nicht statt dessen wie eine Skulptur formen, sie in das schönste Licht setzen, beschienen von einer Sonne, die erst das wahre Leben der Hochtalentierten sichtbar macht?

Ein Mädchen, das kaum dem Grundschulalter entwachsen scheint – und es war, so stellte sich bald heraus, ganz sicher keine besonders gute Grundschule –, baute also mit weißen Handschuhen eine ganze Versammlung von Nichtigkeiten vor mir auf. Ich soll mich also amüsieren? Woher wissen sie, dass ich mich überhaupt amüsieren will und ob ich nicht einfach etwas Gutes essen will – meinetwegen auch etwas Großartiges oder Geniales?

Ich rühre es also nicht an und werde schon wenige Momente später mit einer Vorspeise bestraft, die so irritierend wie ein textiles Objekt aussieht, dass ich beinahe statt dessen meine Serviette gegessen hätte, wenn sie sich wegen ihrer Textur nicht meinen Annäherungsversuchen mit Messer und Gabel widersetzt hätte. Fragen Sie mich nicht, wie es geschmeckt hat. Ich weiß es nicht. Am besten fragen Sie mich nie, wie etwas geschmeckt hat. Es lohnt sich meistens nicht, darüber zu reden, und wenn es sich lohnt, werde ich es Ihnen dann schon sagen.

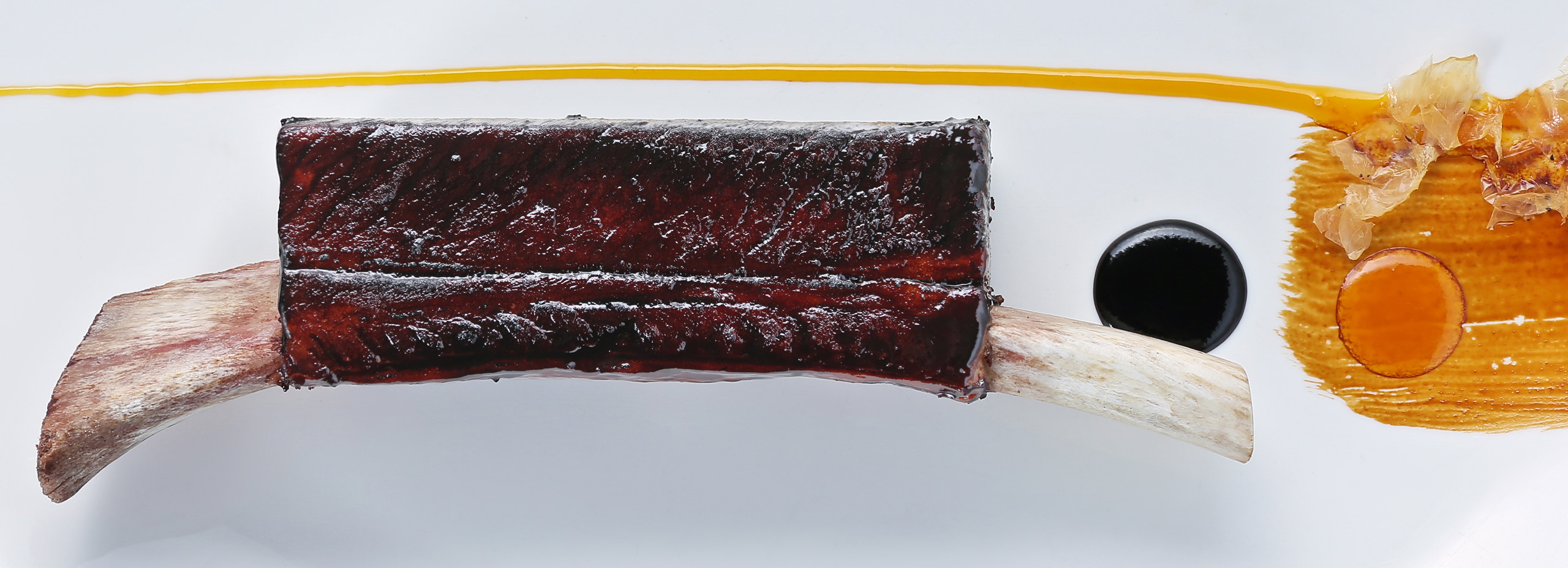

Die Foie gras erscheint, jenes kulinarische Großthema, an dem sich schon ganze Generationen von Köchen versucht haben. Ich erinnere mich an das Strafrecht und daran, dass auch der Versuch bisweilen strafbar sein kann. Man sollte mit dem Gedanken spielen, dieses schwarze Loch an Kalorien zu sanktionieren – vielleicht indem man alle Köche, deren Versuche scheitern, zwangsmästet oder sonstwie in den Nachvollzug bringt.

Und dann kommt sie, die Spezialität des Hauses, in einer Prozession wie das Allerheilige an Fronleichnam durch die Gemeinde getragen, nicht zu erkennen, weil unter einer silbernen Kuppel verborgen, die mich fatal an die Kuppel der einmal geplanten „Halle des Volkes“ in Germania erinnerte. Man stellt die Kuppel vor mir ab und die Grundschule hebt sie mit strahlendem Lächeln (Entzückend! Entzückend!) ab. Ich erschaudere, verspanne im gesamten Rückenbereich und kann gerade noch verhindern, dass die Spasmen auf mein Gehirn übergreifen – womit uns allen schließlich in keinster Weise gedient wäre.

Das „Rinderfilet ‚Gonzo‘“ ist schon optisch eine solche Katastrophe, dass ich davor zurückschrecke, es auch nur anzufassen. Ich entwickle die Hoffnung, dass es vielleicht gar nicht auf dem Teller liegt und man es nur vergessen hat, bis ich – nach emsigem Stochern in den bräunlich-grauen Fluten und Bergen auf dem Teller dann doch fündig werde. Natürlich weiß ich, dass die Tiere tot sind, wenn sie serviert werden. Aber müssen sie gleich so tot sein, dass man Mitleid empfindet und die Reste spontan bestatten möchte? Muss ein Gericht wirklich aussehen wie das Produkt einer Hinrichtung?

Das „Rinderfilet ‚Gonzo‘“ ist schon optisch eine solche Katastrophe, dass ich davor zurückschrecke, es auch nur anzufassen. Ich entwickle die Hoffnung, dass es vielleicht gar nicht auf dem Teller liegt und man es nur vergessen hat, bis ich – nach emsigem Stochern in den bräunlich-grauen Fluten und Bergen auf dem Teller dann doch fündig werde. Natürlich weiß ich, dass die Tiere tot sind, wenn sie serviert werden. Aber müssen sie gleich so tot sein, dass man Mitleid empfindet und die Reste spontan bestatten möchte? Muss ein Gericht wirklich aussehen wie das Produkt einer Hinrichtung?

Ich schaffe es immerhin, das Fleisch zu probieren, so wie man in der Literatur auch das schlechteste Buch zumindest aufschlägt, bevor man es als willkommenen Brennstoff dem Kamin übergibt. Mich traf einer der harten Momente dieses Berufes, der Biss in ein Fleisch, das nur einen einzigen Kommentar möglich macht: Schade um die schöne Kuh.

Ich habe übrigens mit dem jungen Mann in der Küche schon einmal gesprochen, als man ihn mir am Rande einer meiner Lesungen – gegen meinen Willen – vorgestellt hat. Was soll ich sagen: es war ein sehr kurzes und wenig ersprießliches Gespräch. Ich habe Worte gehört, die aus Buchstaben bestanden, konnte ihnen aber mangels Komplexität keinen Sinn entnehmen. Aber – was soll’s? So lange ihr Essen Sinn macht, sollten wir ihren Geschichten nicht mehr Gewicht beimessen als dem, was ein guter Schriftsteller beim Kochen leistet.

Man verlässt das Haus und geht in die Nacht, die hier eine zutiefst kleinstädtische und povinzielle ist. Die Verdauung setzt ein und wird sich noch bis zum nächsten Abend bemerkbar machen. Lebt der Mensch, wenn er verdaut, und verdaut man das berühmte Essen anders, sozusagen mit klassischer Musik als Begleitung und einem Furz, der in seinen aromatischen Details ganz anders ist, als derjenige nach einem zwangsneurotischen Essen in einem Brauhaus? Wartet man auf einen Nachtwächter mit Lampe? Auf ein Rattern über Kopfsteinpflaster und den Hall enger Gassen? Nicht wirklich. Man möchte verdauen, derweil der Geist schläft. Gute Nacht, liebe Freunde dieser Kolumne, und möge es Ihnen immer besser gehen als mir, der ich für Sie esse, was Sie nicht essen sollten. Oder umgekehrt.

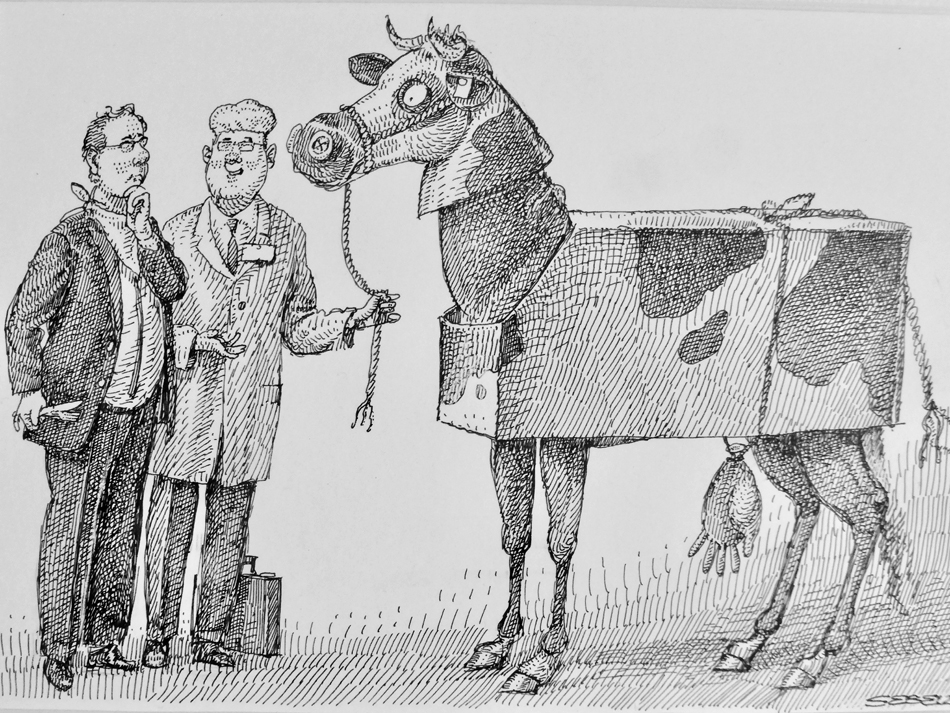

Illustrationen von Oliver Sebel

Super geschrieben – es mixt Spaß zu lesen! DANKE! Ingo Froboese

Ich lese gerade die Memoiren von

Marcel – Reich – Ranicki und meine ihn zu hören, wenn ich Ihre Kolumne lese.

Toll, dass es Leute wie Sie gibt Herr Dollase, die in einem solchen Stil schreiben können.

Uli Lochar

http://www.uli-lochar.de